音楽MUSIC

長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第88回 #13 The Velvet Underground & Nico (1967) - THE VELVET UNDERGROUND 『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』- ヴェルヴェット・アンダーグラウンド

2021年後半はちょっとした「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド祭り」状態だった。

今回のお題でもある、『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』全曲を、豪華アーティストがカヴァーしたトリビュート盤『I'll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico』がリリースされたのが、2021年9月。

続いて、トッド・ヘインズが監督を務めたドキュメンタリー『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド』の配信が、10月にApple TV+でスタートした。

トリビュート盤は、マイケル・スタイプを筆頭に、シャロン・ヴァン・エッテン、カート・ヴァイル、フォンテインズ D.C.、イギー・ポップなどなど、新旧の実力派が名を連ねているけど、おもしろいのは、セント・ヴィンセントとトーマス・バーレットの「オール・トゥモロウズ・パーティ All Tomorrow’s Party」くらいで、ほかはあまりヒネリがない。

ドキュメンタリー映画の方は、未公開映像満載というふれこみ。でも、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのドキュメンタリーを観るのは初めてだし、そのありがたみがわからない。個人的には、ソロになった後のルー・リードに対して「ロックの賢人」というイメージを持っていたんだけど、ドキュメンタリーでは自己承認欲求の塊みたいな若造で、そこは少しおもしろかった。しかし、特にドラマティックな展開があるわけでもなく、淡々と流れる白黒の映像が眠気を誘う。結局、2時間の作品を観終わるのに3日かかってしまった。

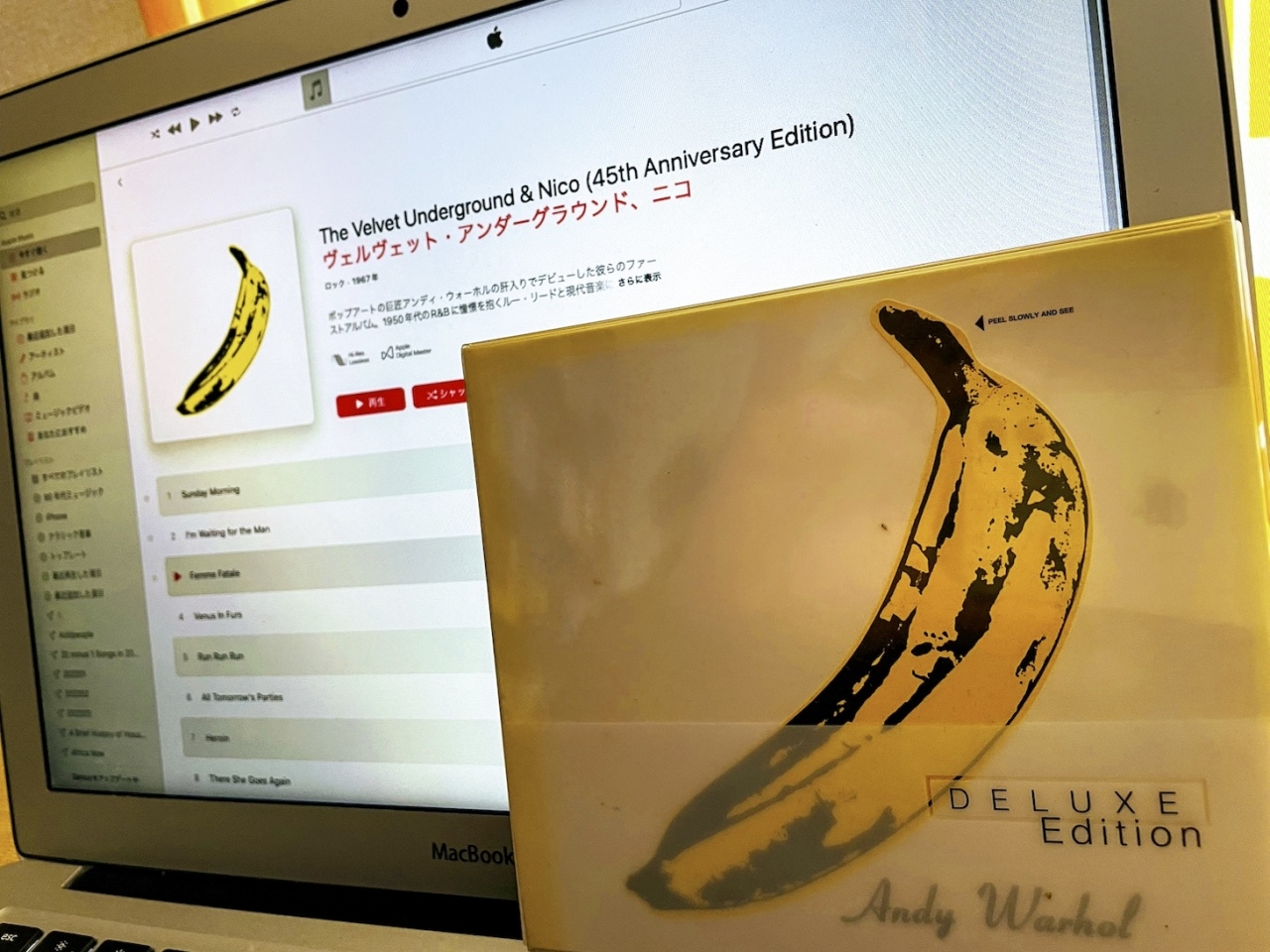

こうして、2021年の祭りに乗れないままだったんだけど、実は、ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』13位『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』は、高校生のころからの愛聴盤なのである。1980年代当時、このアルバムはすでに「名盤」と称されていた。加えて、アンディ・ウォーホルのデザインによるしゃれたジャケットにもひかれ、LPレコードを買ったのだった。

買ってすぐに、バナナのステッカーがちゃんと剥がれるかを確認した。

そのサウンドに高校生の僕が衝撃を受けたかというと、そんなことはなく、「クールでカッコえええなぁ」くらいの受け止め方だった。ルー・リードの手による楽曲が、ドラッグやSMや男娼といった、ニューヨークのアンダーグラウンド・カルチャーに取材したものであることも知ってたけど、それをスキャンダラスに受け止めるような時代ではすでになかったし、なによりも、拭おうにも拭いきれない、ルー・リードに染みついたポップネスが心地よく響いた。

これが、ウォーホルと袂をわかち制作したセカンド・アルバム『ホワイト・ライト/ホワイト・ヒート White Light/White Heat』になると、ジョン・ケイル風味が強すぎて聴きにくいし、ジョン・ケイル脱退後の したサード・アルバムとラスト・アルバムは逆にポップすぎて物足りない。

そういう観点から聴き直すと、ファースト・アルバムは、ポップとアヴァンギャルドのバランスが絶妙で、そこにさらにニコという、バンドにとっては「異物」とも言える存在が加わったことで、さらに陰影に富んだ表情を帯びる。

ヨーロッパでモデルとして活躍し、セレブリティとして名を馳せていたニコをバンドにネジ込んだのはウォーホルだけど、まぁ、バンドの見栄えがよくなるようにってことで、音楽的な貢献を期待していたわけではないだろう。しかし、ニコの歌にはうまいヘタを超越したものがあって、ちょっとクセになる感じ。どの曲も黄泉の国から歌っているようで、感情というものが感じられない。彼女が参加したのは4曲だけなんだけど、アルバム全体に漂う独特の寒々とした空気感は、そのヴォーカルによるところが大きい。

ルー・リードの方は曲によってヴォーカルの表情を変えている。「日曜の夜 Sunday Morning」は淡い水彩画のような印象を残す歌い方でドリーミーだし、「僕は待ち人 I'm Waiting for the Man」では一転して、ドラッグの売人が闊歩する殺伐としたストリートの風景をぶっきらぼうな歌い方で表現している。また、「ヘロイン Heroin」では、ドラッグの酩酊感のなかでひたすら現実逃避する男のつぶやきを、クールに歌い切る。「黒い天使の死の歌 The Black Angel's Death Song」に至っては、ほとんどポエットリー・リーディング。いま聴いても十分に刺激的。

リリース当時は、音楽シーンからは完全に無視されてしまい、最初の5年間で3万枚しか売れなかったとも言われているけど、1967年と言えば「サマー・オヴ・ラヴ」のかけ声のもと、サンフランシスコを中心にヒッピー・カルチャーが花開いた年で、ニューヨークの薄汚れたダウン・タウンの日常を歌うバンドが受け入れられるわけはなかった。メイン・ストリームでは、ジミ・ヘンドリクスがセンセーションを巻き起こし、ビートルズの『サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハート・クラブ・バンド』が世界中のチャートを席巻し、ドアーズの「ハートに火をつけて」がビルボード・シングル・チャートでナンバー・ワンを奪取している。

『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』のもつ空気感は、そんなシーンとは明らかに隔絶している。この文脈で考えてみると、このアルバムは、史上初のオルタナティヴ・ロック・アルバムと言えるだろう。日の当たる場所にどうしてもなじめない3万人は、繰り返しこのレコードを聴いたはずだ。

ロックは必ずしもポジティヴである必要はないし、セクシーである必要もない。そう言い切ったのも、このアルバムが最初じゃないか。時間はかかったけど、「名盤」と認められるべくして認められた「名盤」だと思う。

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★