音楽MUSIC

転がる石のように名盤100枚斬り 第28回フィジカル・グラフィティ - レッド・ツェッペリン

「先入観」から逃れることは結構難しい。

レッド・ツェッペリンが解散した4年後、ヴォーカルのロバート・プラントとギターのジミー・ペイジが再びバンドを組むと聞いたら、バリバリのロックを演ると思うよね。

しかも、ジミー・ペイジと同じく、三大ギタリストの一角を占めるジェフ・ベックもメンバー入り。さらに、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いだったナイル・ロジャースまでギターとプロデュースで参加するって言うんだから、夢のスーパー・バンドですよ。

当時中学生で、レッド・ツェッペリンにはまったく思い入れがなかった僕もときめいた。新しいロックの伝説が誕生する瞬間に立ち会うことができる!

そのバンドの名は、ハニー・ドリッパーズ。

「ハチミツこし器」? なんか、ソフトなのね・・・・・と、違和感も覚えたけど、音源の到着を楽しみに待った。

そして、ついに彼らのシングル「シー・オブ・ラヴ Sea of Love」をラジオで聴いた。

僕は、思わず、ずっこけた。

「バリバリのロック」どころか、レトロでムーディでメロウなバラードだとは・・・・・・。美麗なストリングスで幕を開け、プレスリーみたいなロバート・プラントのヴォーカルがロマンチックに響く。サビでは「ぽんぽんぽんぽん」みたいなかわいいコーラスが。

後で知ったことだけど、そもそも、ハニー・ドリッパーズは、ロバート・プラントが自分の好きなオールディーズをプレイするために結成したわけで、音楽的な野心とは程遠い趣味のバンドだった。

5曲入りのミニ・アルバム『ボリューム・ワン』を聴いてみると、バンドというよりも、気楽にセッションを楽しんでいる感じ。選曲も粋だし、ご機嫌な小品に仕上がっている。

でも、中坊の頃の僕は、割り切れないものを感じた。そもそも、余計な先入観を持って、勝手に革新的なロックを期待した自分が悪いんだけど、「話が違うよぉ~」って感じ。

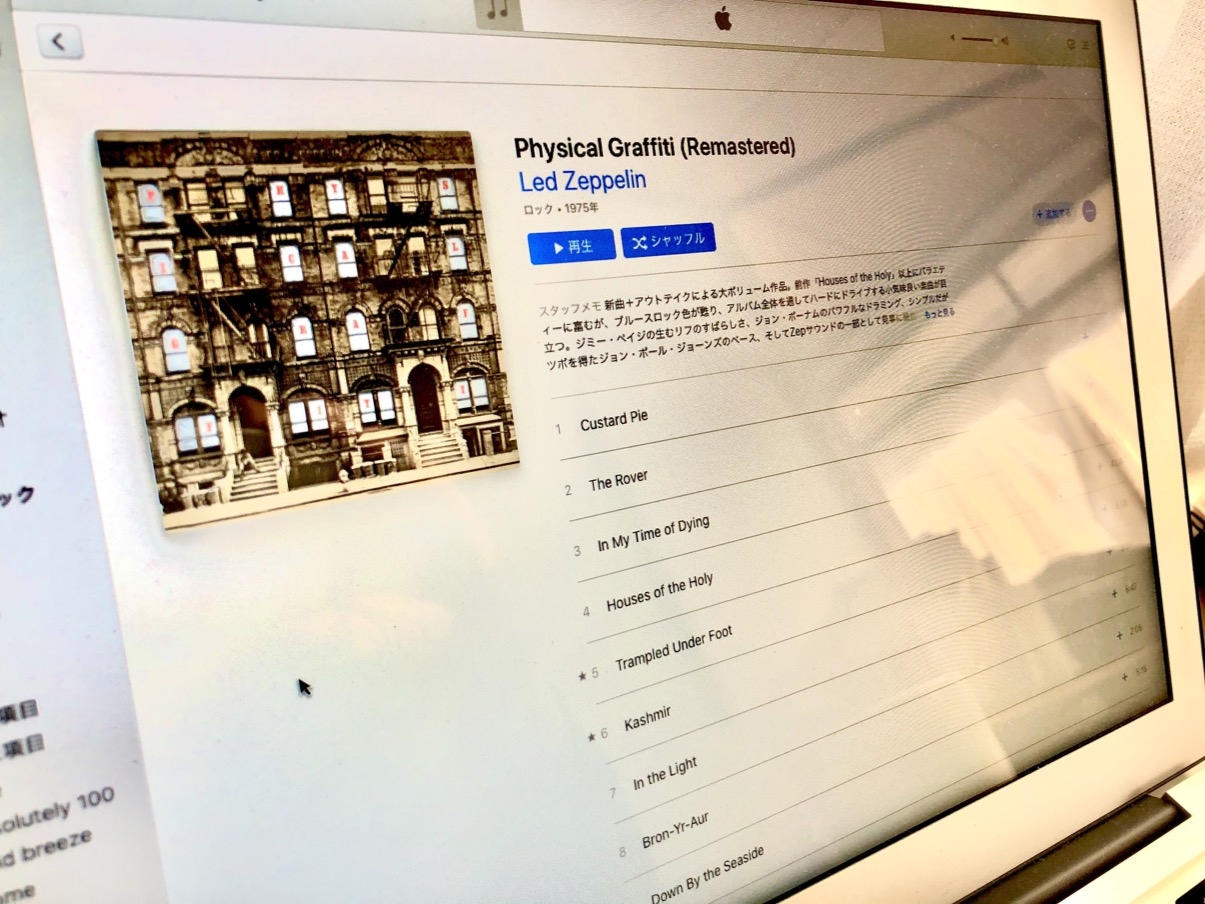

『ローリング・ストーンが選んだ史上最も偉大なアルバム』73位の『フィジカル・グラフィティ』も、むっちゃ先入観を持って聴いた。

レッド・ツェッペリンの6枚目のアルバム。「きっと脂の乗ったハード・ロックやろなぁ」。でも、そんな期待は、いい意味で裏切られる。

このアルバムはLP2枚組、15曲入り、収録時間85分強の大作。

こりゃ、コンセプト・アルバム的な感じかな?と思いきや、制作しているうちに、レコード1枚にまとめるのには多すぎる素材ができちゃったので、それまでに溜まっていた未発表曲もぶっ込んで2枚組したといういい加減さ。ある意味、ロックな感じ。

聴いてみると、これが、また不思議なアルバムなのだ。なんかいろんなタイプの曲が収録されていて、全体的な印象としては、ガチャガチャした感じ。

ギターのリフがカッコいい「カスタード・パイ Custard Pie」とか、哀愁を帯びたメロディが印象的な「流浪の民 The Rover」、ヘヴィーなブルース・ロック「死にかけて In My Time of Dying」など、アタマから3曲くらいは、ツェッペリンらしい曲が続くんだけど、その後は雲行きが怪しくなってくる。

4曲目の「聖なる館 Houses of the Holy」はツェッペリンにしてはポップなブギーだし、次の「トランプルド・アンダーフット Trampled Under Foot」に至ってはファンクだ。

そして、特筆すべきは、やはり6曲目の「カシミール Kashmir」だろう。曲自体がヘンテコな構造。しかも、8分以上ある。

『ローリング・ストーン』誌のレヴューには、この曲について「アラビア風かつインド風の響き」と書かれている。そうか、「カシミール」ってインド北部の地方のことだし、文化が入り混じる南アジアについて歌っているのかと思いきや、ロバート・プラントが詞の着想を得たのは、アフリカのサハラ砂漠をドライヴしていた時だって。またまた、いい加減な。

実際に聴いてみると、ハード・ロックというより、ほぼ、プログレッシヴ・ロック。繰り返されるストリングスの響きがヤバさをかき立て、聴いていると、高揚感と胸騒ぎがごっちゃになったような変な気分になる。

ジミー・ペイジは黒魔術に傾倒していたという噂があるけど、まさに魔術的な中毒性がある。

いやぁ、ツェッペリンて変なバンドだ。

その後も、怪しげなシンセとさわやかなギター・ソロとロバート・プラントのねちっこいヴォーカルをフィーチャーした「イン・ザ・ライト In The Light」とか、現代でも通用しそうな穏やかなフォーク・ロック「ダウン・バイ・ザ・シーサイド Down by the Seaside」とか、70年代アメリカン・ポップな「夜間飛行 Night Flight」とか、ヴィンテージ感とストレンジな感覚が同居した「ギー・ウィズ・ステュー Boogie with Stu」とか、なんか初期のレッド・ツェッペリンからは想像できないようなテイストの楽曲が並んでいる。

曲の構成は普通でも、そこにジョン・ボーナムの自由すぎるドラムと、ジミー・ペイジのヘタウマなギター・リフが重なると、なんとも言えない世界が現れるのがおもしろい。

アルバムをトータルで評価すると、散漫といえば散漫。でも、逆に熱心なツェッペリン・ファンじゃなくても楽しめる引き出しの多さが魅力ではないか。

「ハード・ ロック」とひと言では決して括れない、レッド・ツェッペリンの懐の深さを思い知った。 このアルバムを先に聴いていれば、ハニー・ドリッパーズの活動も自然に思えたかもしれない。

それにしても、先入観をぶっ壊したうえで、期待を上回る成果を上げるってのは、なかなかできないことですよ。と、今回は素直に脱帽。

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★