音楽MUSIC

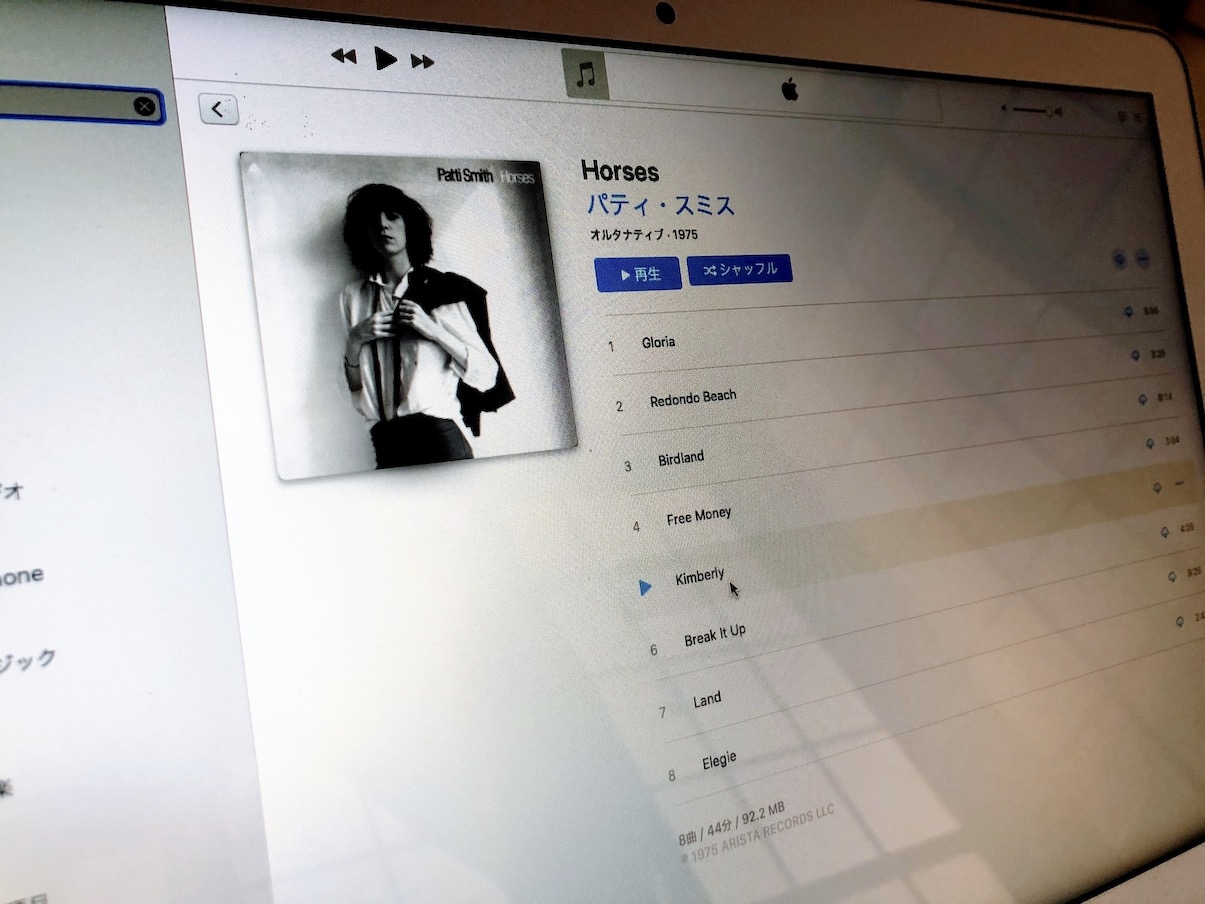

転がる石のように名盤100枚斬り 第57回 #44 Horsed (1975) - PATTI SMITH 『ホーセス』 - パティ・スミス

「クイーン・オブ・ソウル」と言えば、アレサ・フランクリンで、「ゴッドファーザー・オブ・ソウル」はジェームス・ブラウン。

「キング・オブ・ロックンロール」は、エルヴィス・プレスリーだし、「キング・オブ・ポップ」は、ご存知、マイケル・ジャクソン。

「キング・オブ・クローザー」は、福岡ソフトバンクホークスのデニス・サファテ投手で間違いないけど、再び、あの雄姿をマウンドで見られるんだろうか。

『ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』44位は、「クイーン・オブ・パンク~パンクの女王」パティ・スミスのデビュー・アルバムである。

個人的にこの「パンクの女王」ってのに以前から違和感があって、なんでかというと、「パンク」というと、ロンドン・パンクのイメージが強く、「セックス・ピストルズが女王を頂点とするイギリスのエスタブリッシュメントに唾を吐きかけているのに、なにが”女王”やねん」と感じていたから。

でも考えてみたら、ニューヨーク・パンクも、ロンドン・パンク同様、反体制のスタンスは打ち出しているけど、アメリカはイギリスほど階級闘争がクローズアップされるような社会システムではないので、「パンクの女王」なんて異名が生まれても不思議はなかったのかもしれない。

そもそも、パンクのオリジナルはロンドンではなくニューヨークだし。パンクがイギリスでローカライズされた際に、「階級闘争」という要素が取り込まれたということか。

にしてもだ。「パンクの女王」ってフレーズは、ダサいよね。

実際に『ホーセス』を聴いてみるとわかるんだけど、パティ・スミスは、間違いなくなにかの「女王」にふさわしい風格がある。でも、その何かが「パンク」かと言うと、なんか違う気がする。

アルバムは、パンク・アンセムとして名高い「グローリア Gloria」 で幕を開ける。これは自作の曲と、ヴァン・モリソンが在籍したグループ、ゼムのヒット「グロリア」をメドレーにしたものだ。

曲が始まると、いきなり必殺のフレーズが、飛び出してくる。

“ジーザスは誰かの罪を背負って死んだわけだけど、それ、別に私の罪じゃないし”

これはパンク!

しかし、このフレーズに続くのは、ブルージーで気怠いパティのヴォーカル。

パンクじゃない!

それが「グロリア」のカヴァー・パートに入ると、次第にテンポアップしていき、テンションも高まってくる。そして、サビではパティと一緒に”G. L. O. R. I. A.”と思わず口ずさむ。

クール。パンクのような、パンクじゃないような。

不吉な雰囲気が満ちた「バードランド Birdland」とか、3つの章から成る9分以上に及ぶ組曲「ランド Land」では、パティのポエトリー・リーディングも聴けるし、「レドンド・ビーチ Redondo Beach」はレゲエだし、パンクぽいのって「フリー・マネー Free Money」くらいか。

あと、やたらと「死」をモチーフにした曲が多い。「レドンド・ビーチ」は海で死んだ恋人を探し続ける歌だし、「バードランド」は父親に先立たれた少年の話。「ブレイク・イット・アップ Break It Up」は、墓に埋まった棺から出ようともがくジム・モリソンをイメージした詞らしいし、最後を飾る「エレジー Elegie」は、ジム・モリソンに加え、ジミ・ヘンドリクスにも捧げた哀悼歌だ。

このアルバムは、「パンクというよりも、「ロックンロール+ブルース+文学」という感じ。「反体制」「反抗」のメッセージよりも、「アート」臭、「カルチャー」臭を強く感じる。

パティが元々はパフォーマーではなく、アルチュール・ランボーを崇拝する詩人だったことが原因か。彼女の歌は表情豊かだけど、「うまい/へた」では測れない、演劇的な響きがある。要は、パティ・スミスは、「パンクの女王」というよりは、「ニューヨークのアンダーグラウンド・カルチャーの女王」だったということだろう。

女王様のために『ホーセス』に馳せ参じた面々がすごい。プロデュースを手掛けたのは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルだし、「ブレイク・イット・アップ」を共作しカッコいいギターを披露しているのは、テレヴィジョンのトム・ヴァーレインだし、カヴァーの写真を撮影したのは。伝説のフォトグラファー、ロバート・メープルソープだし。

パティは、一時期、チェルシー・ホテルに住んでいて、ウイリアム・バロウズやジャニス・ジョプリンとも親交があったらしい。

1970年代のニューヨーク・カルチャーシーンのまばゆさ。『ホーセス』には、この時代ならではの、この街の空気が封印されている。はい。傑作。星5つ。

さて、2020年から振り返って、1970年代のニューヨーク同様に、まぶしく映るのは、1970年代末期の東京だろう。1975年のニューヨークには、パティ・スミスがいた。1979年の東京には、シーナ&ロケッツがいた。当時は、シーナ&ザ・ロケッツか。

この年、シナロケは、最高傑作の一つ『真空パック』をリリースするが、そこに集ったメンツは、『ホーセス』並みの豪華さ。プロデュースは細野晴臣だし、ロックンロールとテクノとスカの融合した「RADIO JUNK」は、高橋幸宏が書き下ろした曲で、高橋とともに坂本龍一もレコーディングに参加してるし、カヴァー・フォトは、デイヴィッド・ボウイも愛したカメラマン、鋤田正義によるものだし。

キラ星のごとき面々。パティ・スミスがチェルシー・ホテルで様々なセレブリティと親交を温めたように、この頃の東京では原宿セントラル・アパートがサロンのようになっていて、シナロケも含め、今じゃレジェンドと化しているアーティストや文化人が集っていたんだそうな。

パティ・スミスと比較すると、シナロケの音楽性はより幅広いし、メイン・ヴォーカルであるシーナの個性は、パティ・スミスよりもずっとチャーミングで、ヒップなイメージ。そもそも、多彩な男性遍歴を誇るパティとは違って、シーナはシナロケのデビュー前から鮎川誠とパートナーだったし、パティ・スミスとシーナの共通点は、決して多くない。

でも、パティが、ボブ・ディランやジム・モリソン、ジミ・ヘンドリクスなどに対してミーハー的な執着を見せていたように、シーナがGSの二枚看板、ザ・タイガースの沢田研二と、ザ・テンプターズの萩原健一を熱狂的に支持していたたというエピソードは、個人的に好き。

確かにパティ・スミスの交友関係はきらびやかなんだけど、シナロケは、ある意味、パティ以上に何かを引き寄せる引力を持っている。『真空パック』は、アルファレコードのレーベルメイトだったYMOによる貢献度が高いけど、それだけじゃ終わらない。彼らのデビュー・ライヴは、にわかには信じがたいけど、エルヴィス・コステロの来日公演のオープニング・アクトだし、後にはラモーンズとも共演している。思えば、ロンドン・パンクとニューヨーク・パンクの架け橋とも言えるバンドかもしれない。

パティ・スミス・バンドとも交流があったみたいだけど、詳細はわからない。シナロケについては、栗善の方が詳しいので、機会があったら聞いてみてください。

1970年代中盤のニューヨーク、1970年代末期から80年代初頭の東京のように、ワクワクするようなクリエイティヴな空気があふれている街は、2020年の世界には一つもないけど、いつか福岡がそんな街になるといいなぁ。

ちなみに、パティ・スミスは、『ホーセス』の出来にまったく満足してなくて、ジョン・ケイルのプロデュースのおかげでバックの演奏がスカってしまったとブーたれているし、メープルソープの撮ったカヴァー写真も気に入っていなかったそうだ。やっぱ、女王は違うなぁ。こういうかわいげのないとこは、「ニューヨークのアンダーグラウンド・カルチャーの女王」よりも、「パンクの女王」の称号がふさわしいかも。

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★