音楽MUSIC

長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第70回#31 Bring It All Back Again (1965) - BOB DYLAN 『ブリング・イット・アール・バック・アゲイン』 - ボブ・ディラン

「伝説的な人物」を指し“レジェンド”と称するようになったのは、日本では2014年からだそうだ。冬季ソチ五輪で銀メダルを獲得した葛西紀明選手をそう評したのがきっかけらしい。

そうだっけ? あまり覚えていない。

スポーツ界に限らず、音楽界も”レジェンド”だらけだけど、ボブ・ディランほど、その称号がふさわしいアーティストもいないんじゃないだろうか。

1962年にデビューするや「フォークのプリンス」を戴冠し、1960年代半ば以降は、フォーク・ミュージックの枠を飛び越え傑作アルバムを量産。彼が書く文学的で内省的な歌詞は、カルチャー・シーン全体に多大な影響を与え、2008年にはピューリッツァー賞特別賞を、2016年にはノーベル賞文学賞を授与される。昨年、8年ぶりの新曲「最も卑劣な殺人 Murder Most Foul」が話題となったのも記憶に新しい。6月にはアルバム『ラフ&ロウディ・デイズ Rough and Rowdy Ways』をリリース。全米2位、全英では1位を記録する大ヒットとなっている。

インターバルが幾度かあったし、80年代にはスランプも味わったものの、キャリアを通じて常に第一線で音楽を発信し続けているのがすごい。

“レジェンド”には”神話”がつきものだけど、ディランにまつわる”神話”でも特に有名なのは、1965年7月に行われた『ニューポート・フォーク・フェスティバル』での出来事だろう。

バンドを引き連れ、エレクトリック・ギターをぶら下げてステージに現れたディランに、アコースティックなフォーク・ミュージックを期待していたオーディエンスから強烈なブーイングが飛ぶ。一旦袖に下がって、再びステージに立ったディランの手にはアコースティック・ギターが。ディランは涙を流しながら「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー It's All Over Now, Baby Blue」を歌った・・・・・・というもの。

このエピソードをいつ知ったのかはもう記憶にないけど、最初から眉唾だと思っていた。ブーイングを浴びてステージ上でブチ切れるってんならわかるけど、ディランが「涙を流しながら歌う」? ディランが? そんなヤワかいな。

後々知ったことだけど、そもそも巻き起こったブーイング自体、ディランのロック転向に対するものだったのかどうかもわからないみたい。会場の音響機器がお粗末で、それに対する不満のブーイングだったという説や、フェスのトリなのに3曲しか演奏しなかったことに対するものだったという説もある。

しかし、たとえブーイングがディランの転向を非難するものであったとしても、そのショックでステージで涙ながらに歌ったってのは、いくらなんでも信じがたい。「なんでロックやっちゃいかんの?」と本人は思っていたはずだもん。だって、そもそもデビュー前に、ディランはロックン・ロールからフォークに「転向」しているんだから。

高校時代、エルヴィス・プレスリーに熱狂し、ロックン・ロールを演奏するバンドを組んでいたことは、Wikipediaにも書かれている。そして、大学入学のためにミネソタの田舎町から大都会ミネアポリスに出てきてから最初にしたことは、ギター・ショップで「持っていても意味のないエレクトリックギター」をアコースティック・ギターと交換することだった。

自伝によると、田舎町でディランがバンドを組んでも、最後は町の有力者とコネをもった(そして、そのコネを使って小銭を稼げる)連中にバンドを乗っ取られるという結末を迎えることがほとんどだったようだ。

そこで、ディランは考えた。ロックン・ロールには、エレクトリック・ギターとベースとドラムが必須。しかし、フォーク・ミュージックであれば、バンドなしでも、アコースティック・ギターがあれば演奏できる! エレキなんてもういらねー!!

もちろん、ディランがフォーク・ミュージックに転向したのは、それが当時の彼に、切実に、リアルに響いたことが一番の理由だっただろう。従来の音楽との違いは歌詞にあったようだ。ディランはエルヴィスの音楽を絶賛しつつも、そこで歌われている内容は「子供だましだ」とぶった斬っている。

一方、フォークについては、「人生の真実について歌うが、その人生自体にかなりの嘘が含まれる」と自伝で述べている。フォーク・ミュージックには、ロックン・ロールにはない深みがあるってことか。

1965年にディランがフォークからロックに転向したのも、彼がミネアポリスでロックからフォークに転向した時と同じ理由からだったんじゃないかな。要は、ロック・ミュージックが切実に、リアルに響いたから、再びエレクトリック・ギターを手に取ったわけだ。

ディランの歌詞は、ジョン・レノンがひれ伏すほどの高みに達していたけど、フォークのアコースティックなサウンドは、徐々に色褪せていく。ザ・ビートルズの「抱きしめたい I Want to Hold Your Hand」が全米ナンバーワンを獲得するのは、1964年2月。ディランの難解で、ある種文学的なメッセージよりも、ビートルズの痛快なシャウトの方が、当時の若者の心に刺さったのだ。

ディランも、もちろんそれに気づいていた。『抱きしめたい』がカーラジオから流れてきた時の衝撃を隠すことなく語っている。

「彼ら(ビートルズ)は、音楽が進むべき方向を指し示していた」

1964年に始まるロックン・ロールの復権に加えて、ビートルズがソング・ライティングをこなすことにも、ディランは刺激されたんじゃないだろうか。ビートルズがブレイクする以前のアメリカでは、ソング・ライターがパフォーマーに楽曲を提供するスタイルが普通だった。自作の曲を歌うフォーク・ミュージシャンが例外だったのだ。

自作曲を次々にヒット・チャートに送り込んでくるビートルズを見て、「自分のメッセージをロックのサウンドにのせて何が悪い?」とディランが思っても不思議じゃない。

そんなディランが1965年3月、神話となった『ニューポート・フォーク・フェスティバル』から遡ること4か月前にリリースしたのが、『ローリングストーン誌が選ぶ史上最も偉大なアルバム』(2003発表・2012改訂版)31位に選ばれた『ブリング・イット・アール・バック・アゲイン』だ。

フォークからロックへの過渡期のアルバムとされているけど、レコードA面がエレクトリック、B面がアコースティックという構成は、わかりやすいというか安直な印象。「フォーク・ミュージックをやめるわけじゃないけど、ロックもたまにはいいかなぁと思って」と既存のフォーク・ファンに配慮した感じ? 「これが新しいディランじゃ!」と宣言するようなインパクトはない。

それでも、フォーク原理主義者の間では、このアルバムに対する批判が渦巻いたらしい。原理主義者ってのはいつの世も狭量なり。

アルバムのオープナーは、「サブタレニアン・ホームシック・ブルース Subterranean Homesick Blues」。シングル・カットされディラン初のシングル・チャート入り(全米39位)を果たした。

ビートにのって息つく間もなく押し寄せてくる言葉の波に圧倒される。このグルーヴはディランならではだ。バックの演奏はレイドバック気味なんだけど、ディランのヴォーカルのおかげで徐々に気落ちが高揚していく。

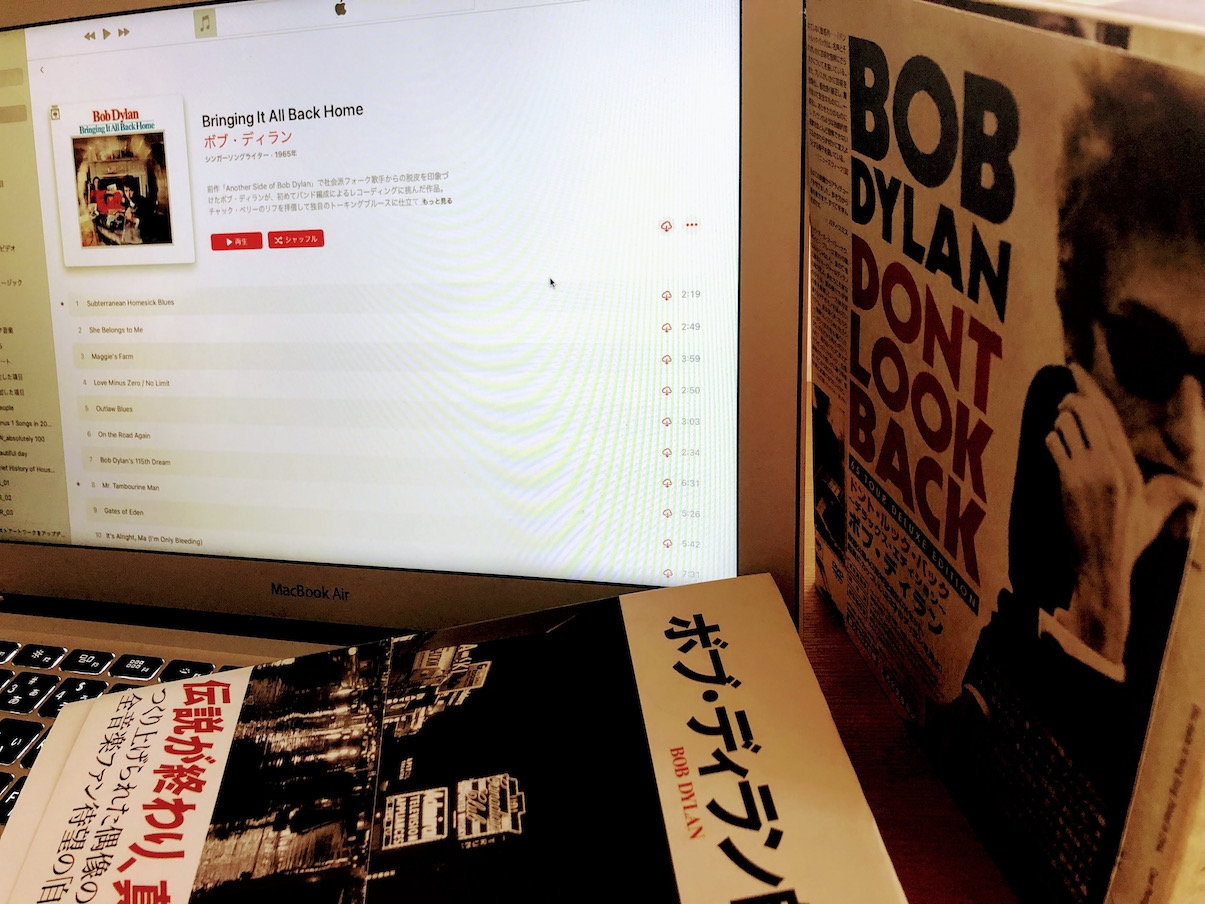

僕が初めてこの曲を聴いたのは、ドキュメンタリー『ドント・ルック・バック Don’t Look Back」(1967年)のDVD。サングラスをかけたディランが、曲に合わせて歌詞が書かれたフリップをめくって投げ捨てていくのがクールだった。

「サブタレニアン」は「地下の」という意味で、ビートニクス(ビート・ジェネレーション)の作家、ジャック・ケルアックの小説『地下街の人びと The Subterranean』からとられたらしい。『ドント・ルック・バック』でディランの後ろに映っているのは、同じビートニクスでもケルアックではなくアレン・ギンズバーグなんだけど、ディランは、そういう細かいことには頓着しないのだ。

歌詞を読むと脈絡がないようにも思えるんだけど、小説の世界に通じるものがある・・・・・・かもしれない。今度、小説を読み返してみる。

バンドを率いて録音した「サブタレニアン~」で鮮やかに幕を開けた『ブリング・イット・アール・バック・アゲイン』だが、実は、アルバムのクライマックスは、アルバムの最後に入っている2曲、「イッツ・オールライト・マ It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding)」「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー It's All Over Now, Baby Blue」なのだった。

初めて本格的にエレクトリック・ギターを取り入れたアルバムなのに、アコースティックな曲がハイライトなんて、皮肉だけど。

「イッツ・オールライト・マ」は、「サブタレニアン・ホームシック・ブルース 」同様、短いフレーズをたたみかけように歌うスタイルだけど、「サブタレニアン~」以上にロック。バックはアコースティック・ギターだけだし、ディランのヴォーカルはむしろ穏やかだけど、曲が進むにつれて緊張感が高まってくる。

無情な世界で右往左往する無力な個人を描いた曲なのか? 詞にも翻訳にも目を通したけど、よくわからない。でも、全然「イッツ・オールライト」じゃないことは聴けば感じる。

「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」では、打って変わってディランの優しい歌声が胸にしみる。傷ついた心を慰めるような優しさ。アコースティック・ギターにベースとハーモニカがバックを彩る。

歌詞を読んでも、これまた詩的すぎて、100パーセント理解できているとはとても言えないが、別れの悲しさは伝わってくる。細かいことは抜きにして、すべて終わっちゃったことはわかった。

『ニューポート・フォーク・フェスティバル』に話を戻しちゃうけど、「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」は、ブーイング浴びせるオーディエンスを前に涙ながらに歌う曲じゃない。この曲で奏でられているのは、涙も枯れ果てた乾いた悲しさなんだから。

「イッツ・オールライト・マ」と「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」は、ディランのキャリアにおいても、五指に入る名曲だろう。この2曲を聴いていると、やれエレクトリックだ、アコースティックだという聴き方がバカバカしくなってくる。

バックで演奏する楽器が電気を使っていようがいまいが、大事なのは「うた」なのである。

『ブリング・イット・アール・バック・アゲイン』最後の2曲と、しょっぱなの「サブタレニアン・ホームシック・ブルース 」を聴けば、ディランのソング・ライター、そしてヴォーカリストとしての圧倒的な才能を感じるだろう。

でも、まぁ、その3曲に挟まれた収録曲は、若干弱い気がするんだなぁ。捨て曲はないんだけど、インパクトに欠けるというか、油断すると聴き流してしまう。

A面は、「エレクトリック」ではあるものの、前述した通り「ロックン・ロール全開!」ってな感じではない。カントリーやブルースの影響が濃く、スワンプ・ロックの走りという印象。

「マギーズ・ファーム Maggies Farm」はアーシーなカントリー・ロックで「アウトロー・ブルース Outlaw Blues」はよくある感じのブルース・ロック。

「オン・ザ・ロード・アゲイン On The Road Again」はハーモニカの音色が印象的なブルースで、ジャック・ケルアックの記念碑的な小説『路上 On The Road』にインスパイアされているそうだ。

「ボブ・ディランの115番目の夢 Bob Dylan’s 115th Dream」は、フォークぽいイントロが途中で中断され、笑い声が響いた後に始まるのは、アップテンポなカントリー。

「シー・ビロングズ・トゥ・ミー She Belongs to Me」は、確かにバンド・スタイルでレコーディングされているけど、いま聴くと全然ロックじゃない。穏やかなフォーク・ミュージックじゃないか。「ラヴ・マイナス・ゼロ/ノー・リミット Love Minus Zero / No limit」はさわやかなラヴ・ソングで、これもどちらかと言えばフォーク寄り。

全体的に牧歌的な感じ。ちょっと拍子抜け。

アコースティック・サイドであるB面は、バーズがカヴァーして全米ナンバーワン・ヒットとなる「ミスター・タンブリンマン Mr. Tambourine Man」から始まる。個人的にはバーズのカラフルなヴァージョンになじみがあるので、地味目なアレンジのディラン・ヴァージョンには物足りなさを感じる。

続く「エデンの門 Gates of Eden」は、「フォークのプリンス」らしい文学的な内容をもった秀作・・・・・・らしい(すみません、詞を読んでも何を歌っているのか、よくわからんかった)。

うむ。この辺は平常運転のディランだなぁ。

アルバムを通して聴くと、エレクトリック/アコースティックにパッキリ構成を分けた結果、メリハリがつかなくなったような気がする。

あと、エレクトリック・サイドでロックに突き抜けられなかったのも、個人的には不満・・・・・・なんていう、このアルバムにブーイングを浴びせたフォーク原理主義者並みに心の狭い意見もつぶやいたりして。

結論。悪くはないけど、31位は評価高すぎだと思います!

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★