音楽MUSIC

転がる石のように名盤100枚斬り 第7回

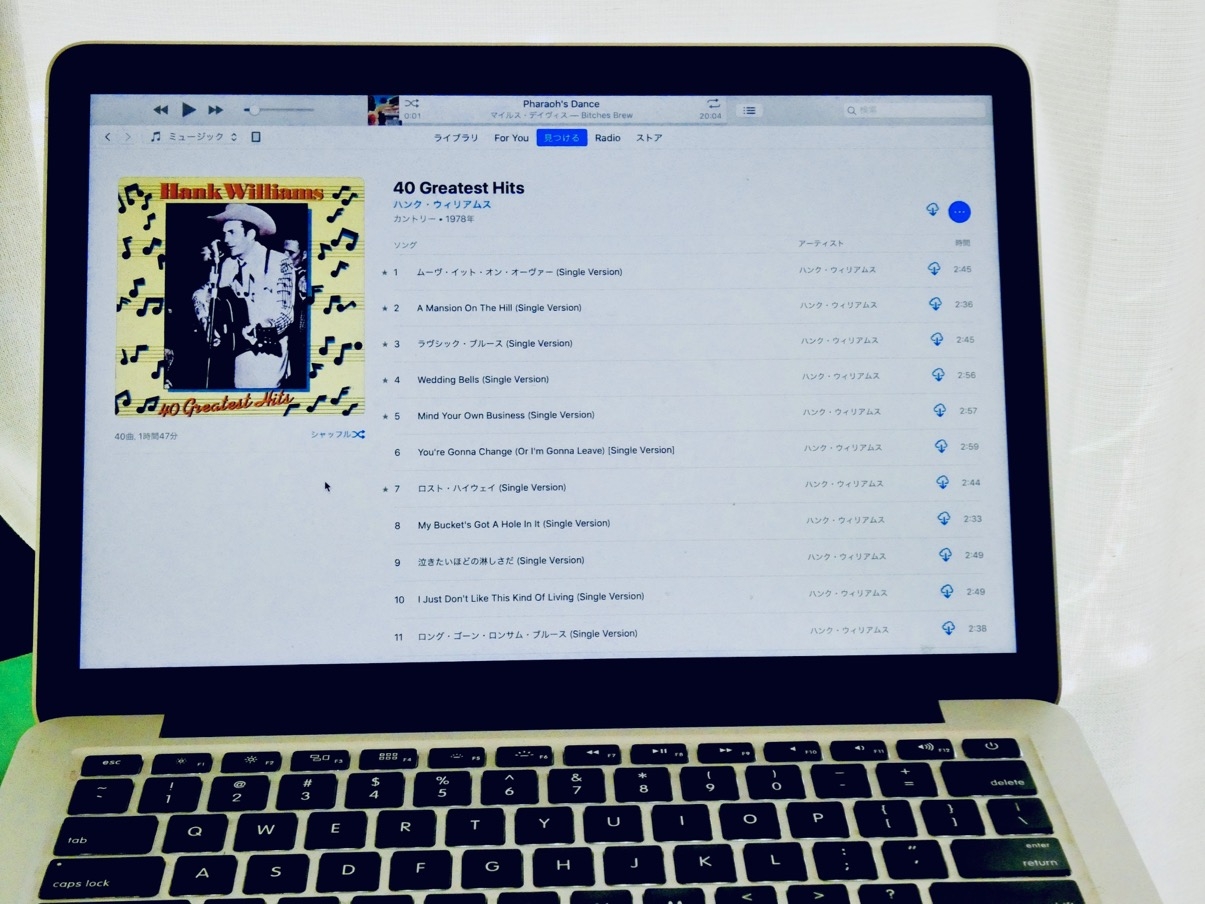

#94 40 Greatest Hits - HANK WILLIAMS (1978)

『40 グレイテスト・ヒッツ』- ハンク・ウイリアムス

カントリーなんて縁遠いなぁと思いつつ、CD棚をチェックすると、ありましたよ、我が家にもカントリーのCDが4枚。多いのか、少ないのか?

ちなみに内訳は、リック・ルービンがプロデュースしたジョニー・キャッシュの『American V: Hundred Highways』(2006年)と、細野晴臣の『フライング・ソーサー1947』(2007年)、あと2枚は、両方ともイギリス人アーティストによるカントリー・ソングのカバー・アルバム。ベタなカントリー・アルバムは、さすがにない。

エルヴィス・コステロがある時期の僕にとって、アイドルのような存在だったことは、この連載の第3回で述べた。そのコステロが1981年にリリースしたカントリーのカバー・アルバムが、『オールモスト・ブルー Almost Blue』である。1曲目の「Why Don’t Love Me (Like You Used To Do)?」こそ、コステロらしい、たたみかけるようなロックンロールだが、ほかの曲は「まさにカントリー」といった感じで牧歌的。のどか。

もう1枚のカバー・アルバムは、マット・ジョンソンのソロ・プロジェクト、ザ・ザの『ハンキー・パンキー Hanky Panky』(1995年)。『ローリング・ストーンが選んだ史上最も偉大なアルバム』第94位にベスト盤がランクインした、ハンク・ウィリアムスの楽曲群を取り上げている。上述したコステロ『オールモスト・ブルー』収録「Why Don’t Love Me (Like You Used To Do)?」も、実はオリジナルはハンク・ウィリアムスだったりする。

マット・ジョンソンて人は、現代人が抱える孤独感を、密室性の高いサウンドで浮き彫りにしてきたアーティストである。なので、このアルバムもひと筋縄ではいかない。カントリー・ソングのカバーでも、「牧歌的」とか「のどか」なんて言っていられないのだ。

『ハンキー・パンキー』1曲目の「Honky Tonkin’」はカントリーというより出口の見えない世界を歌ったブルースだし、「I’m a Long Gone Daddy」は「俺、もう行っちゃうよ、お前なんか必要ないもんね」とか言ってるけど、しつこいリフレインから感じるのは、「男の未練」だ。「I Saw the Light」は、ザ・ザのオリジナル・ナンバー並みの切迫感。不器用な男の恋を題材にした「My Heart Would Know」は、アコギをメインとしたヌケのいいアレンジで聴きやすい。なんだけど、マットが歌うと「不器用」というよりも、「偏屈」とか「偏執」なんて言葉が浮かんで来る。

この『ハンキー・パンキー』とハンク・ウィリアムスの『40グレイテスト・ヒッツ』を並べると、意外なことに気づく。収録曲でカブっているのは、「Weary Blues from Waitin'」「I Saw the Light」の2曲のみ。マット・ジョンソンは何を基準に選曲したんだろう。自分好みの偏執的な曲に絞ったのかと邪推したくもなるが、それが間違いだってことは、『40グレイテスト・ヒッツ』を、一曲一曲聴いていくとわかる。

ゆったりしたリズムにのった、アコースティック・ギターの軽快な弾き語りは、オーソドックスなカントリー・サウンド。音数が少ないからか、「粋」な印象さえ受ける。しかし、多くのナンバーで歌われているのは、自然賛歌でも家族の温もりでもなく、取り残された男の泣き言なのだ。そう、サウンドは異なるけど、ザ・ザの世界観とさほど変わらない。

カーペンターズによるカバーで有名な「Jambalaya (On the Bayou) 」は、さすがに「今夜は彼女と楽しくやるんだもんねー!」という明るい歌詞だが、ほかの歌の主人公は、彼女に家から締め出されて、犬小屋に転がり込んだり、かつての恋人から結婚式の招待状を受け取り、我が運命を嘆いたり、自分の息子がほかの男を「お父さん」と呼んでいるのを見かけたり(!)。

そして、傍には、彼らの心を癒してくれる者はもちろん、その言葉に耳を傾けてくれる者すらいない。そもそも泣き言だしね。自分が透明人間になったような感覚。誰にあてるわけでもないつぶやきが、口から漏れる。

考えてみれば、「孤独」という病は、現代特有のものではないのだ。黒人がブルースを歌う、白人がカントリーを口ずさんだのは、その病を少しでも癒すためだったんだろう。

ロックも、そうだよね。

歌の主人公たち同様、もしくは、それ以上に、ハンク・ウィリアムス自身の人生も厳しいものだった。生まれつき脊椎症を患い、幼い頃から他人には理解されない痛みを抱えながら生きなければならなかった。音楽で華々しい成功を収めるも、やがて、脊椎症の痛みを抑えるためにアルコールに依存するようになる。その結果、仕事も私生活もうまくいかなくなり、1953年、29歳の時、クスリとアルコールの摂取による心臓発作で命を落とす。

ハンク・ウィリアムスの音楽からそんなツライ人生を読み取ることはできない。でも、その歌声は、少なくとも、孤独を抱えた人々の心に寄り添ってくれる。

ハンク・ウィリアムスの歌声を聴いていると、あるアーティストの顔が浮かんだ。ニルヴァーナのカート・コバーンだ。

カートの死後に発表されたライヴ盤『MTV Unplugged in New York』(1994年)を聴いてほしい。アコースティック・セットをバックにしたカートの歌声はいつもよりも生々しい。その節回し(て言うの?)のところどころに、ハンク・ウィリアムスの影を感じる。カートも、ハンク・ウィリアムスの影響を受けた一人だったんじゃないか。エビデンスはないけど。

ご存知の通り、カートは、このライヴを収録したおよそ半年後、「孤独」に殺されてしまう。結局、音楽はカートを救えなかったのか。

それでも、僕は、ハンク・ウィリアムスの歌がカートの魂を癒した夜もあったはずだと信じたい。

今回は、カントリー・ミュージックがお題なので、軽やかで、青空のようなさわやかな一編になるかと思いきや、梅雨空のようなヘビーな展開になってしまいました(ザ・ザから入ったのが間違い?)。正直言って、ハンク・ウィリアムスの音楽に、ここまで共鳴できるとは思ってなかった。まぁ、おっちゃんは泣き言は十八番だからね。そりゃ、共鳴するさ、というわけで・・・・・・。

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★